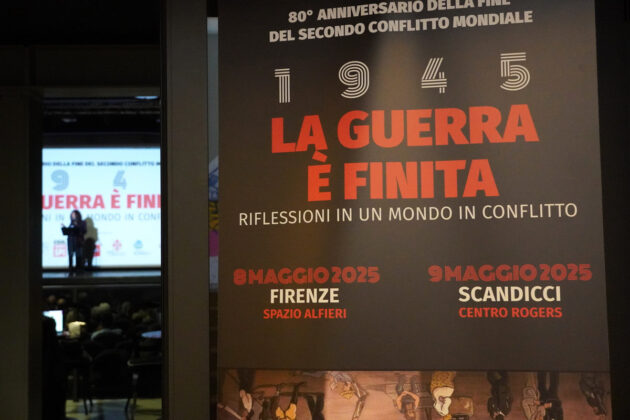

Ha preso il via stamattina allo Spazio Alfieri di Firenze il convegno di due giorni “La guerra è finita. Riflessioni in un mondo in conflitto”, organizzato da Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea e SPI CGIL Toscana con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e del Comune di Scandicci e con il contributo di Unicoop Firenze.

La sessione mattutina

La mattinata si è aperta con un videomessaggio di saluto del presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo che ha sottolineato come gli ottant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale siano una data che richiama non solo al ricordo ma anche all’assunzione di responsabilità e ad interrogarsi su come costruire, ogni giorno, una pace autentica, vera, giusta.

Il presidente dell’ISRT Vannino Chiti ha ricordato che 80 anni fa terminava seconda guerra mondiale in Europa (l’8 maggio si arrendeva la Germania nazista, il 9 maggio è stato proclamato dagli Alleati il giorno della vittoria), conflitto che causò circa 70 milioni di morti. Ha parlato anche della speranza che fu riposta dopo la guerra nelle istituzioni sovranazionali per la risoluzione dei conflitti.

“L’obiettivo che dobbiamo portare avanti – sostiene Chiti – è portare a termine la costruzione della democrazia europea e per farlo bisogna avere realismo: oggi non ci sono le condizioni per una riforma dei Trattati, ma ci sono le condizioni per costruire ad esempio sulla politica estera e la politica di sicurezza e di difesa un meccanismo come è stato per l’euro. Non si esclude, ma tra quelli che aderiscono si costruisce un pezzo di ordinamento che va verso una democrazia federale”. “Se non si pongono – ha aggiunto Chiti –, come cultura e come politica, non come partiti, degli obiettivi netti e alternativi a nazionalismi a sovranismi reazionari, finisce che si va indietro invece che avanti”

Nicola Labanca (Università di Siena), ha approfondito il Post bellum e l’Europa del 1945, evidenziando come “l”equilibrio del terrore” parve limitare la guerra grande ma non limitò quelle piccole: dal ’45 al ’91 non ci furono guerre nel continente europeo ma nel mondo sì, soprattutto dopo la grande decolonizzazione. Dobbiamo avere uno sguardo ampio, ha detto Labanca, perchè altrove le guerre ci sono state e gli armamenti atomici hanno cominciato o continuato ad essere alimentati”.

Giuliana Laschi (Università di Bologna) ha parlato dell’Europa dalle macerie alla dichiarazione di Schuman. Quest’ultima, ha ricordato Laschi, dipingeva la possibilità e la necessità di creare la Ceca, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio. Nella dichiarazione di Schuman si legge che “la solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile”.

Micaela Frulli (Università di Firenze) ha parlato di diritto internazionale e diritti umani evidenziando come dopo la seconda guerra mondiale si sia costruita una preziosa rete di regole per limitare l’uso della violenza armata fra gli Stati e all’interno degli Stati. Richiamare in ogni situazione e in tutti i contesti al rispetto di queste regole, nate faticosamente sulle macerie della seconda guerra mondiale, è oggi molto importante.

La mattinata si è conclusa con la lectio magistralis dell’ex premier Giuliano Amato. Amato ha ricordato tra l’altro che “noi siamo figli di una realtà in cui gli stati nazionali ci sono e non sono destinati a scomparire”. Gli Stati Uniti d’America, ha detto Amato, “sono figli di 13 colonie che erano stati uno Stato per pochissimo tempo e non avevano dentro di sé le culture, le radici, le tradizioni, anche i profili etnici che sono presenti negli Stati europei. Chi ha prospettato che ci fosse un contenitore in cui metterli per evitare che si combattessero ha prospettato una cosa giusta – ha aggiunto Amato – ma questo non comporta la loro eliminazione: quello che dobbiamo imparare a considerare eliminabile è l’assolutezza della sovranità statale”.

La gallery

La sessione pomeridiana

Il pomeriggio si è aperto con il videomessaggio di saluto dell’assessora regionale Alessandra Nardini: “La memoria di cosa è accaduto 80 anni fa dovrebbe averci insegnato qualcosa”, ha detto Nardini, che ha posto l’accento anche sul ruolo fondamentale delle nuove generazioni e sull’impegno nel far crescere “costruttrici e costruttori di pace”.

“Non dobbiamo scordarci il nostro passato, soprattutto per i nostri ragazzi che non hanno più la fortuna di avere testimonianza dirette – ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro – Come istituzioni dobbiamo far tesoro del passato per il nostro presente e guardando ai conflitti che ci circondano non possiamo stare in silenzio nè tantomeno voltarci dall’altra parte”.

Federico Romero dell’Istituto Universitario Europeo ha approfondito l’ordine europeo e internazionale sorto dopo il 1989 a fine guerra fredda, l’assorbimento e integrazione dell’Est europeo nelle istituzioni dell’Occidente.

Teresa Masciopinto ha illustrato le attività della Fondazione Finanza Etica.

Di pace e lavoro hanno parlato i segretari generali dei sindacati confederali regionali Rossano Rossi (Cgil Toscana), Silvia Russo (Cisl Toscana) e Paolo Fantappiè (Uil Toscana).

Don Roberto Gulino ha letto la relazione “Spes contra spem. Il valore della pace” del cardinale Giuseppe Betori, Presidente della Scuola per il dialogo interreligioso e interculturale di Firenze, dedicata a come le religioni e il dialogo fra loro possano contribuire alla costruzione della pace. Hanno preso la parola anche l’Imam di Firenze Izzedin Elzir e il Presidente della comunità ebraica Enrico Fink. Dalle loro parole è emerso che a Firenze comunità religiose e civili riescono anche se faticosamente a portare avanti un confronto sincero capace di costruire le basi di una pace duratura.

La memoria dell’enorme processo di pacificazione del continente europeo è custodita a Firenze presso gli archivi dell’Unione europea che sono depositati all’Istituto universitario europeo, come ha illustrato lo stesso Direttore degli Archivi Dieter Schlenker.